暑さと湿気が身体にこたえる「日本の夏」がやってきました。

このところ、新潟は朝から気温30度越え、湿度60%以上、という日が続き、空はカラッと晴れているようでも空気がしっとりと重く、職場の机もぺたぺた・・・

梅雨時の今、とても気になるのが「カビの発生」です。

本日はウールカーペット、絨毯のカビ対策についてお話ししたいと思います。

ウールカーペット、絨毯のカビ対策・予防法 目次

- ウールカーペット、絨毯にカビが生える原因

- カビの予防とカビのにおいがしてきた場合の対策方法

- ウールカーペットに使用できない洗剤

- ウールカーペット、絨毯のカビ対策・予防法 まとめ

ウールカーペット、絨毯にカビが生える原因

カーペット、絨毯にカビが生えてしまうのには色々な原因があります。室内環境、使用方法やお手入れ方法などなど。

ハグみじゅうたんは裏面をゴムやラテックスで固めていないので、通気性が良く、お手入れしやすいのが特長です。でも通気性の良いハグみじゅうたんでも、条件が重なってしまえばカビが発生する可能性があります。

まずはカビの発生原因を知り、日頃から予防するようにしましょう!

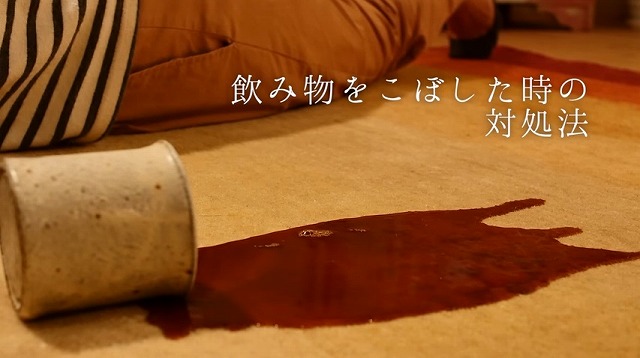

飲み物など、液体をこぼした後の乾燥が十分でなかった

飲み物などをこぼしたとき、こぼした表面はしっかりお手入れしても、裏面のお手入れは忘れてしまうことがあります。水分を含んだまま放置してしまうと、カビが生える原因になります。特に、絨毯は裏面から水分が蒸発していきます。

絨毯をめくってしっかり裏面にも風を当て、十分に乾燥させるようにしてください。

飲み物などこぼした時はお手入れの後しばらく半分めくって裏面に風をあてましょう

新しい「い草」の畳にラグ、絨毯を敷いている場合

新しいい草はまだ水分を多分に含んでおり、青々としています。しっかり乾燥すると黄色く変わっていきますが、この青い(緑)の状態で、特に湿度の高い状態が続いているお部屋でラグや絨毯を敷いていると、畳の上に湿気がこもってしまいカビが発生することがあります。

まだ青々として新しいい草の畳は、青みがとれてくるまではラグや絨毯は敷くのは控えるか、こまめに換気や陰干しをして湿気をためないようにしてください。

カビの予防とカビのにおいがしてきた場合の対策方法

普段からカビの発生を予防するには、お掃除をこまめにし、換気を良くして湿気をためないことが大切です。

先にご紹介した原因の他にも、そもそも湿度の高い時期にはカビが発生する可能性は高くなります。

・梅雨時期など湿度の高い日が続いた時

・留守がちで換気が不十分

・結露が発生しやすいお部屋

こんな場合は、時々捲って床面とラグの状態を確認したり、お天気の良い日に陰干しをしてください。

【 カビ予防 普段のお手入れ 】

・時々半分ずつめくって絨毯裏面と床面に風をあてる

・月に1回は絨毯の裏面も掃除機掛けをする

・食べこぼし、飲み物をこぼしたらなるべく早くお手入れし、裏面もしっかりと乾燥させる

・部屋の換気を良くする

カビのにおいがしてきたら

軽度のカビなら、消毒用エタノールが有効です。

乾いた布に消毒用エタノールをふくませてカビのにおいがする部分をぽんぽんと軽く叩くようにして拭きとります。

その後はしっかりと乾燥させます。

※カビが生えてしまっている場合、水拭きや乾拭き、掃除機で吸い取るなどの対処は、カビの胞子が拡散する原因になるそうです。まずは消毒用エタノールで「ぽんぽん」とお手入れしてみてください。

![]() 無水エタノールと消毒用エタノールの違い

無水エタノールと消毒用エタノールの違い

薬局などで売られている「無水エタノール」、「消毒用エタノール」の違いは、アルコールの濃度です。

水分をほぼ含まない純度の高いエタノールが無水エタノールであるのに対し、はじめから消毒に適した濃度に調整されているのが消毒用エタノールです。ですから、カビのお手入れに使用するのは「消毒用エタノール」が良いですね。

カビで変色してしまった場合

赤カビ、黒カビ、白い粉状のカビ・・・

いずれも、カーペットや絨毯が変色するほどのカビが生えてしまったら、プロのクリーニング業者さんに洗浄を依頼するのがベストです。

変色するほどの状態では、全体をしっかりと洗う必要があるからです。濃いシミになってしまったり変色してしまった部分は、プロのクリーニング業者さんでも元に戻すことができない場合もありますが、自宅では落とせないような深い部分のカビもしっかりととってくれます。

ウールカーペットに使用できない洗剤

ウールカーペット、絨毯には使用できない洗剤もあります。

ハグみじゅうたんは基盤の糸がコットン、肌にふれる表面の部分はウールです。ハグみじゅうたんのお手入れには、衣類用の中性洗剤(アクロンやエマール等)をお使いいただけます。

そのほかにも除菌したい場合などに、「酸素系漂白剤を使いたい」というお声もあります。酸素系漂白剤の使用については、少し注意が必要です。

![]() 酸素系漂白剤は、粉末タイプと液体タイプで成分が違います

酸素系漂白剤は、粉末タイプと液体タイプで成分が違います

〇液体タイプの酸素系漂白剤

・酸性

・色柄物にも使え、生地を傷めにくいが汚れ落ちは弱め

〇粉末タイプの酸素系漂白剤

・アルカリ性

・過炭酸ナトリウムが主成分

・汚れ落ちが良い反面、生地には刺激が強く傷みやすい傾向

絹やウールなど、動物性繊維は蛋白質でできています。粉末タイプの酸素系漂白剤の主成分である過炭酸ナトリウムは蛋白質を溶かしてしまうため、ウールのカーペットには粉末タイプの酸素系漂白剤の使用はNGです。

具体的には、下記のような症状の原因となるからです。

・黄ばみ

・ゴワつき

・縮み

オキシクリーンはハグみじゅうたんのお手入れに使えますか?

以前、ハグみじゅうたんのお客様からお問合せをいただき、製造元に確認したことがあります。

オキシクリーンの日本向け製品は、界面活性剤や香料が無添加なうえ、汚れ落ちにも定評がある洗剤です。

環境にも配慮された製品のためとても人気があるのですが・・・

残念ながら、オキシクリーンはウールには使用できないという回答でした。

実際に汚れ落としに使った方から、汚れは落ちたけれど洗剤を使ったところが黄色く変色してしまったというご報告いただいたこともあります。

酸素系漂白剤を使用する時は、液体タイプをお使いくださいね。

playlist_add_checkウールカーペット、絨毯のカビ対策・予防法 まとめ

![]() カビの大敵はとにかく湿気。濡れたまま放置しないこと、湿気をためないことが大切

カビの大敵はとにかく湿気。濡れたまま放置しないこと、湿気をためないことが大切

![]() ウールカーペットからカビのにおいがしてきたら消毒用エタノールで除菌できる

ウールカーペットからカビのにおいがしてきたら消毒用エタノールで除菌できる

![]() ウールカーペットに酸素系漂白剤を使う場合は液体タイプを選ぶ

ウールカーペットに酸素系漂白剤を使う場合は液体タイプを選ぶ

カビのにおいは比較的気づきやすいものですが、絨毯の裏側となると気づかないうちに・・・ということがあるかもしれません。シミになる前に気が付けるように、時々じゅうたんをめくって裏面や床の状態を確認してみてくださいね。